2018-10-23

2018-10-23

胡扬,全国政协委员,北京体育大学副校长,教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。主要研究方向:运动员低氧训练及基因选材,运动分子生物学等。

日前,我校副校长胡扬在“运动与健康中国2030”高峰论坛主报告环节,以《体医结合与健康中国》为题发表了精彩演讲。他认为《“健康中国2030”规划纲要》、新周期的《全民健身计划(2016—2020年)》 都强调了全民健身与全民健康的深度融合,这是体医结合的升华。

论坛结束后,胡扬副校长就全民科学健身需要运动人体科学做支撑的话题也谈了他的个人看法。关注本期推送,精彩不约而至。

全民健身不可忽视运动风险预防

随着经济发展和人民生活水平的提高,对科学文明健康生活方式的追求越来越成为老百姓的重要诉求,推动了全民健身的发展。

国务院印发的《全民健身计划(2016-2020年)》明确,“到2020年,群众体育健身意识普遍增强,参加体育锻炼的人数明显增加,每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿,经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿。”

然而,随着参与全民健身人数的增加,也带来一些问题。

如运动损伤与康复问题。

吕旺盛(2011)对杭州某社区1019名参加健身运动居民的调查表明,一年内发生1次运动损伤的为32.1%,2次损伤的为38.1%。伤后及时进行治疗的仅为47.6%;

朱金宁(2017)对北京市某初中1011名学生的调查表明,一年中男女生发生损伤的比例分别为 62.8%和52.8%。这些数字触目惊心。

再有,运动风险与预防问题。

高晓嶙(2009)对福建、甘肃、广东、广西、河北等21个省市自治区以及香港特别行政区和台湾地区的调查表明,2000年到2007年大众健身人群运动猝死案例103例。

运动猝死案例的绝对数并不高,但对于一个家庭来说,只要发生一例就是灾难!因此,运动风险的预防尤为重要。

全民科学健身需要运动人体科学做支撑

运动人体科学学科是研究体育运动与人的机体相互关系及其规律的学科群,包括运动解剖学、运动生理学、运动生物力学、运动生物化学、保健康复及运动医学等学科,对全民科学健身具有支撑作用。

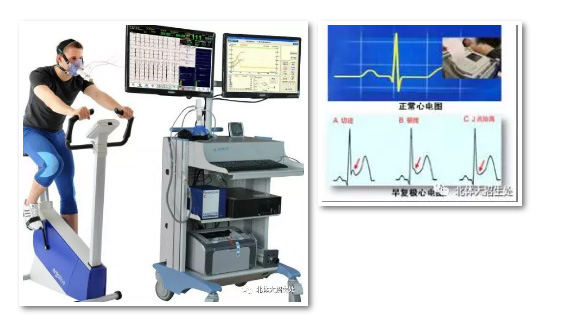

例1 可测出运动者潜在的运动心脏风险

本实验室从673名非体育专业学生中筛选出安静时心电图早复极受试者11人,配以心电图正常学生为对照组,进行递增负荷实验。

结果表明,只有心电图早复极受试者在递增负荷运动后有人出现心肌肌钙蛋白T、高敏C反应蛋白异常现象,而心电图正常组未出现一例。

心肌肌钙蛋白T、高敏C反应蛋白是心肌损伤的标记物,表明这些受试者有潜在的运动心脏风险。当然,安静时心电图早复极是否可以作为运动风险预判指标还须进一步证实。

例2 基因组多态研究让运动处方个性化成为可能

体育科研中基因组多态的研究有助于我们了解个体对体育锻炼的适应能力,通过考虑人群的基因多态性,制定出具有个性化的运动处方,使体育锻炼更具科学性。

据研究,目前,已分离出3种基因与肥大性心肌病造成的运动猝死相关,其中,当β-MHC发生突变时,如 Arg403Glu, Arg453Cys, Arg719Trp常伴有高发病率的突然死亡,因为大多数肥大性心肌病在青春期或之后才表达出表型,因此通过基因多态性分析可以作出早期诊断,预防运动性猝死的发生。

响应号召 北体先行

国家体育总局局长苟仲文在今年四月全国群众体育工作电视电话会议上发表了重要讲话,其中提到“要利用现代信息技术手段,为群众开具个性化的运动处方、提供精准化的健身服务,指导群众开展科学健身;要开展运动风险评估,进行运动健身效果综合评价,提高全民健身科学指导水平。”

作为国家体育总局直属高校,北京体育大学贯彻落实建设体育强国、健康中国重大战略需求,组建了中国运动与健康研究院,旨在瞄准国际运动与健康科学研究前沿领域,以基础性与应用性研究为引领,重点围绕运动促进健康的生物学机制与效果评价、运动风险防范等方向开展研究,为推动全民健身向科学健身发展等等提供理论基础、科技支撑和人才智力支持。

胡校寄语

健康中国是全面建成小康社会的重要组成部分,而健康中国建设离不开科学健身。体育,不仅是拿金牌,更要为促进全民体质健康水平做贡献。

收藏

收藏

分享

分享

生成海报

生成海报

点赞

点赞

158

158